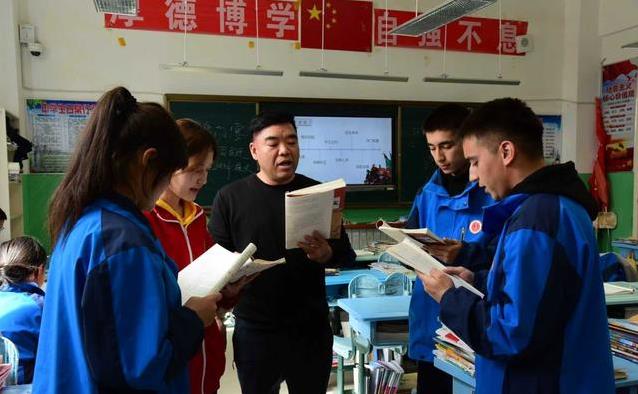

塔克拉玛干沙漠南缘,且末县中学的教室里,孩子们用流利的汉语朗读课文散户配资官方网站,电子屏幕上闪着世界各地的图片。这画面,跟25年前“连地图都见不到”的日子,简直天差地别。2000年,15个保定学院的毕业生坐上西去的火车,来到新疆支教,一干就是25年,硬是把荒漠里的学校变成了教育的绿洲。

那年,西部大开发的号角刚吹响,李桂枝还是个刚毕业的农家女孩。保定市好几所中学都想要她去教书,可她听说新疆且末缺老师,初一7个班的班主任还有6个没着落,心里一震,瞒着爸妈报了名。她收拾行李,登上绿皮火车,脑子里只有一句话:“到祖国最需要的地方去!”

跟她一起去的,还有14个同学。王建超是其中之一。他在电视上看到过西部的油菜花田,觉得跟花为伴的生活挺美,放弃了专升本的机会,来了新疆。火车穿过河西走廊,窗外的绿色慢慢变成戈壁,他们在车厢里唱起了《到西部去》,满心憧憬。

25年过去了,保定学院陆陆续续有400多人跟他们一样,去了新疆、西藏、重庆、广西、贵州等地教书。他们像种子,扎根在戈壁荒漠、雪山草原,用青春换来了西部的点点改变。8月16日,《感动中国》2024年度人物颁奖,保定学院支教群体站上了领奖台,台下掌声响个不停。

李桂枝如今站在且末一中的讲台上,嗓子有点沙哑,脸上被风沙刻出细纹。2000年她刚来的时候,且末一年有三分之一时间飘着浮尘,沙尘暴一来,屋里黑得像关了灯。她教初一语文,鼻血常流,学生会从兜里掏出皱巴巴的纸巾给她擦。她咬牙坚持,因为看到孩子们渴望的眼神,就舍不得走。

辛忠起也是第一批来的老师。刚到且末,学校用洒水车压土路欢迎他们,他感受到一种沉甸甸的责任。沙尘暴里,他教书、做班主任,嗓子喊哑了也不停课。学生们看在眼里,悄悄把作业本叠得整整齐齐,像是用行动说“谢谢”。

2003年,荀轶娜刚进保定学院,入学第一课就听学长讲支教的事。她当场决定,毕业后一定要去西部。到且末第三个月,她嗓子哑得说不出话,医生说是声带不闭合,用嗓过度。后来,她的声音成了朋友口中的“烟嗓”,每次沙尘暴来,她嗓子都会先有感觉。可她从没后悔过,笑着说:“这嗓子,是为孩子们喊出来的。”

张小威是2024年刚来的新人。考研失利后,他本想找份工作,却被且末一中校长的这句话打动:“看到孩子们渴望知识的眼睛,你就舍不得走。”他想起小时候农村老师的鼓励,觉得自己也能成为那样的引路人。现在,他站在教室里,看着孩子们自信地回答问题,心里满是成就感。

这些老师,25年没一个人离开。辛忠起说,留下来的理由,除了责任,还有些“说不清”的东西。依力亚·吾斯曼是他的学生,当年以为考到库尔勒都难,可老师鼓励他考大学,他最后上了华东理工大学。他说:“是老师让我知道,世界很大,我可以走出去。”

荀轶娜的学生穆凯代尔·图尔荪,从且末考到北京,参加全国比赛,感受到各民族像一家人。他在心里埋下“民族团结”的种子,立志为家乡做贡献。还有依利米努尔·艾麦尔江,拿了央视主持人大赛铜奖,说是老师在她心里种下的梦想,让她想去更大的舞台发光。

2000年,且末的教室还是土坯房,课本少得可怜,家长常说:“读再多书,还得回来放牛。”老师们不服输。他们在语文课上教诗歌,让孩子们感受文字的力量;课间跟内向的学生聊天,鼓励他们开口;还挨家挨户劝家长:“你家娃能考大学!”慢慢地,孩子们眼里的迷茫少了,笑容多了。

如今,且末变了样。高楼多了,路宽了,草木绿了,学校里还有图书馆、体育馆。张小威说,现在上课有话筒,写板书用电子笔,喊哑嗓子的事几乎没了。治沙基地的红柳连成一片,像是给沙漠盖了层绿毯。孩子们在学校文化节上做扎染班旗、捏民族团结雕塑,喊着“各美其美,美美与共”,像一颗颗石榴籽,紧紧抱在一起。

这25年,保定学院的老师们培养了9000多名毕业生。有人当了乡村教师,有人回乡办合作社,有人带着乡亲搞旅游。从“走出大山”到“回报家乡”,教育像一盏灯,照亮了孩子的路,也点亮了西部的未来。孩子们脸上的笑,像天山脚下的雪莲花,干净又充满希望。

张小威站在《感动中国》的颁奖台上散户配资官方网站,看着大屏幕上西行的火车,想起自己当初的选择。他说:“来西部,我从没后悔。看到孩子们眼里的光,我知道一切都值了。”这些老师,像一棵棵大树,扎根在祖国最需要的地方,用青春和汗水,换来了边疆的改变。

倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。